interviewer:Reborn

──今日は小笠原正勝さんにお話を伺います。

ひとつ、僕は自分の中で思うのですが、最近は映画宣伝もかなり変わっています。映画宣伝の流れは配給会社が映画を仕入れて、観客に向けてわかり易いようにその作品のチラシ、ポスター、プレスを作って、試写会やって、それで興行までやるっていうパターンなんですが、今はコロナ渦で本数もかなり減っているんですけど、同時に映画宣伝にかかるコストも段々と落ちてきて、70年代〜80年代の小笠原さんたちが全盛期の頃に沢山やっていらっしゃった丁寧な映画宣伝というか、ビジュアルを作るのに時間をかけて、例えば邦画だったら現場に行ってそれを肌で感じてビジュアルを作ったっていう、そういう時間とか労力を割く事がどんどん無くなって来ちゃった。この先、映画宣伝はどうなるのか自分自身の危惧もあって、ここは原点にかえって映画宣伝の、ポスタービジュアルの大家でいらっしゃる小笠原さんに聞いて、映画のポスタービジュアルにどういう価値があって、どういう意味があったのかな、っていう事をもう一度自分自身も研究したいというか、知ってみたいなと思ったんです。

それはある意味残しておきたいというか、「過去」っていう事ではなくて、ひとつの流れとしてあって、それ自体が非常に有効であったから無くてならないものだった思うんですよ。

時代がサイクルとして色々と変わって来ちゃったから、

僕らはとにかくポスターにしたいという前提として向き合っているから、打ち合わせはするんですけど会議というのは、今は多いでしょうけど、殆どしなかったですね。直接プロデューサーや監督とマンツーマンで話すとイメージが掴み易いし、思っていることがストレートに出せるし、そういう事が前提だったね。

──そうですね。整理をすると、小笠原さんは武蔵美をお出になって、はじめは東宝、今のTOHOマーケティングにお入りになって、その後76年に独立ですかね?なさって、それで東宝東和の仕事、フランス映画社の仕事、後に岩波ホールの仕事とか。あとはインディペンデントの仕事も沢山、メジャーも含めて、映画の宣伝ビジュアル、ポスターやチラシ、チケット、広告のお仕事をずっとやっていらっしゃる、という事ですよね?

そうです。

──いちばん最初の映画ポスターのお仕事はなんだったんですか?

それは何だろうね?あまりにも色々ありすぎて。

当時東宝が東和と映画と演劇の宣伝と広告の会社を作ったんです。そのいちばん最初に僕がたまたま行ったら受かっちゃってね。川喜多さんとかに呼ばれて行ったのがスタートだったね。

元々は映画バカだったから、デザインの仕事というか、映画関係の会社に入りたっていうのがあって、結果的には幸運にも東宝だったんですよ。

でも、いきなりポスターを作らせては貰えないから、日劇ミュージックホールってね、日劇ってご存知です?

──ええ、もちろんです。

日劇のポスターとか撮影をもの凄くさせられたの。

当時、ウエスタン・カーニバルとか沢山あったでしょ、美空ひばりの日劇ダンシングチームとか。

──ロカビリーですか?

そうロカビリー。

あの辺のポスターを沢山作ってた、ディレクターと一緒に。

── なるほど。

だからどの作品が最初かはわかんない。日劇ミュージックホールのモノを作っていたんです。ダンサーの踊りを写真に撮ったりして。

最初の作品で華々しいデビュー

──ご自分の記憶にある、初めてやったなっていう映画ポスターは?

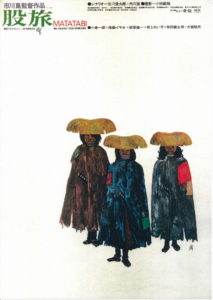

最初に自分が独立してやったのは『股旅』ですね。

──『股旅』ですよね。

『股旅』ってものすごく成功した映画ですけど、ポスタービジュアルとしても成功した。だって何と、第1回カンヌ国際映画祭ポスターコンクールのグランプリ!

当時あったんですよ、そんな賞が。元々は知らなかったんです。

──僕も知らなかった。

あれはねぇ、エキシビジョンだと思うんですよ。

当時何かのメモリアルだったんです。ATGの誰かが出したら向こうで目を引いたんじゃないですか。で、グランプリになったって後から聞いて、読売新聞の人から。え?と思ってね。取材も何もないですけどね。

──そうですか?でも凄いな。華々しいデビューですね。

まぁねぇ。でもこの仕事は大体が裏方ですから。

──あれは映画も好きですけど、あのポスターを作る過程を覚えていらっしゃいますか?市川崑さんとお話をなさった記憶とか。

昆さんとは一回ATGで打ち合わせをして、その時はなんか思い切ってやって行こうよ、って。

あの人はソール・バスが好きで、アメリカのデザイナーの。

だからクレジットタイトルはいつも「昆タッチ」でしょ。

──カッコイイですよね。オープニングも。

そう言われるとヤバイなって。

とにかくポスターとして画面として一枚の絵に対抗するにはどうするかというと、思い切った方法をとらないとダメだろうというので、ああいう形になった。

そしたらそのうちに市川さんが、お嬢さんが書いたイラストレーションを持って来たわけ、イラストレーションといっても絵をね、彩色の例の3人の。

──これですね。

そう、ヤクザもんのね。これを使ってなんか出来ない?て云うから、これだけにしようと。本当はもっと小さかったの。もの凄く大きな世界に居場所のない3人がポツンと居るっていう風にしてた。それで一回スタートしたんだけど、ATGの営業がちょっと小さ過ぎるから、映画っていうのは当時から物凄く華やかでしょ?

──もの凄く省略ですよね。よくOK出ましたよね?

3段階くらい拡大したけどね。でも空間との対比はギリギリかな。

あとは文字だけで、キャッチフレーズは特に入れてない。

──この後に、このポスターも。

それはこの後にATGで公開するという劇場の立場に立った、ある意味営業用的なモノですね。

──ですよね、顔がないと困るよってね。

そうそう。役者と、それからテーマをどうしたいかと云うと、3人が漂うモチーフを出した。

──斬新なポスターですね、ホント。

やっぱりこういうポスターって、いま見ても価値があるなって思うんですよね。若い子たちがいま見てもカッコいいポスターだなって。

ポスターは当時、壁に貼る前提がありましたから、ある意味大きさとかスケールとか空間とかが要りますよね、絶対的に。それがいつもデザインの一つの形じゃないけれど常に意識としてありますね、インパクトを与える。

──貼られるわけですからね。

そういうことでね。直接的ではないけど色とか常に意識していますね。映画から離れないように。

──僕、これも小笠原さんのお書きになったのを読んで、あっ、と思ったんですけど、邦画だったらまず脚本を読む。監督にも会ってみるとか、まぁその作った人の意図を聞いたり、現場にも行ってみるとか凄くわかるんですけど、洋画をやる時には字幕入りの(本編)を観ないっておっしゃってた。

観ないね。

──あれびっくりして。観ないでどうやってデザインするのって思ったんですけど。

観ちゃうと、あんまり解りすぎないほうが良かったりするんです。

結果的にそういう判断に至ったんだけど、最初はシネアーツとかで税関と一緒に試写で見るんだけど、そういうつもりではなかったけど観てたら面白い。柴田さん(フランス映画社代表)と一緒にやる場合は簡単にこういう映画だよって教えてくれるよね、それを一応頭に入れておいて眺めていると絶対的に作品自体が良く見えるんですよ。

──なるほどねぇ。

これは初めて体験してわかったの。

構成とか、どこで場面展開するとか、なんでここが長いのとか短いのとか。凄く良く見えるわけ、あと音も。ここで音を使ってどれくらいの時間流れているとか、そういう事が字幕を読んじゃうとストーリーだけを追っちゃうから。

── 体感ですね。

そう。そうすると映画の構図とか編集とか色合いとか、監督が言いたい事とか、役者の芝居とかよく見えるんですよ。

その時にわかるんですよ、コレ言いたかったんだなって。あの画が良かった、あそこの画がすごく印象的だったってね、それが一つの根っこになるでしょ。

──それが面白いなって思って。デザインする人ってそういう感性があるのか、って凄く納得しました。

ビデオ見ていて最近は字幕を消せないから、時々音を消しちゃう事はある。画だけ見たりして。そういう見方も出来るんだよね。

だからねぇ、日本映画の編集室に行く事が多かったですね。それは李さんがしょっちゅう話されてますけど、ポスターを作る時に客観的に映画を見るより、そういう点で本質を引き出す事に努力した。

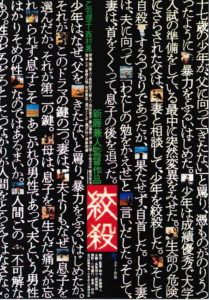

──なるほど。ATGでいうと名作が沢山あるんですけど、個人的にはデザイン的に面白いなって思ったのは、新藤兼人さんの『絞殺』、あれとかはビックリしました。文字ばっかり書いてあって、これは何なんだ、ってね。

あれはATGもよく使ってくれたって思う。

打ち合わせして出来たんじゃないからね。あれは、いくつか自分でバリエーション作って持って行きました。ただ、文字だけのバリエーションばかりだから向こうも最初からビックリしたみたいで何にも言わない。でも新藤さんが面白い、面白いってね。ATG側は誰も何も言わなかった。言えなかったかも知れない。(笑)

──(笑)偉い先生だから。

そういう訳ではなくて、まだ皆んなあの頃は若い時でした。

どういう事かというと、あれは怖い話なんで写真で表すとチープになると。テレビドラマみたいなチープなモノになっちゃう。

──確かに。

男の子と女の子の写真見せるラブストーリーでもないし。

結局はあの「怖さ」を伝えたいから。新藤さんって本当の脚本家でしょ、だから言葉が凄い。言葉がすでに映画になっちゃってるんですよ。そうしたら、これは脚本そのまま行っちゃおうと。これ実際の脚本なんですよ。

──抜粋なさったんですね。

タイポ文字をそのまま拡大したんです。

それをちょっと切り貼りして組み合わせて。だからこういうのは手作業でしか出来ない。

──そうですね、ホントに。

コンピューターグラフィックって、この時はもちろん無いからやってないんだけど。いまは出来ますけど、荒したり、写真を自分で拡大して複写して、そして幾つか言葉を選んで、うまく選んで繋げるようにして抜粋して組み合わせて文字の中に絵を放り込んで行った。そこから何かを読み取って貰おうと思った。そういうのもあって良いだろうと。

──そうですね。

この映画にとっては凄くピッタリのビジュアルでしたし、何かこう訴えるものの強さがビジュアルから伝わって来ましたね。タイトルのインパクトが強すぎるし、ピッタリはまってました。

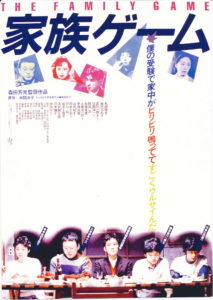

あと僕の記憶にあるのが『家族ゲーム』。

『家族ゲーム』って、映画も好きなんですけど、あのメインビジュアルが、家族が何か森田さんのウィットって云うのかなぁ、平面に並んで座って食べている画。あれそのまんまポスタービジュアルにお使いになってて、やっぱりあのシーンはインパクトがあったんですか?

あれはもう、あれに尽きますよね。

映画の中で大きなポイントいうかキーワードの一つではありますよ。ゲーム以前に何が起きるのだろうかって。ちょっとサスペンス的なモノが感じられた。これすごく面白いと思った。だから説明する必要がないし、アレをポンと。

──何だろう、この画は?って。

ATGで記憶に凄く残っていらっしゃるお仕事って何ですか?他にも沢山あるでしょうけど。

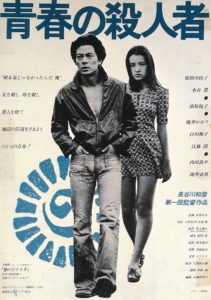

そうねぇ、沢山あるけど『青春の殺人者』はかなりしつっこく写真撮りに行きました。水谷豊と原田美枝子。

──良かったですね。

若いしね。24歳の水谷豊と原田美枝子が18歳。

──ギラギラしてますもんね。

あれはねぇ、5日くらい泊まってロケに参加して合間の休み時間に五井の方で、田んぼ道歩いて当時のカメラマンの人に、これはスチールじゃないなって。

後で大島渚の『御法度』の撮影監督になった彼が撮ってくれてね。

──『御法度』の撮影監督?(栗田豊道氏)

彼がね、鈴木達夫さんのサードに付いてた。

セカンドかな?彼が撮ってくれた。そういう人がいるんだね。

200枚くらい撮ってそれを見ながらモノクロームで行こうと思って、中からピックアップして。

──でもあの写真って同時に撮ってないですよね?ダブルラッシュですよね。

同時じゃない。同時だとつまんない。

同時だと表情とか目が別々で、自分の好きなところ見てって言っても意識しちゃうから。そうすると強い目が消えちゃう。結局別の写真から構図に合うように選んだんですよ。

──なるほどね、あの時の表情いいですね。

特に、ってことでは無いけれど、とにかくそういう風にして撮影現場に同行して寝泊まりしながら写真撮った。『海潮音』は、荻野目慶子ちゃんのデビュー作なんだけど、能登の日本海に行って、何も海だけ写すのに日本海じゃなくても良いんだけど、でも日本海の暗い海の背景に陽が沈むところとか撮りたかった。まぁ半分興味ですね。

──そうですね。やっぱり豊かな時代っていうか、映画製作する人達だけじゃなくて、映画を宣伝する、興行する側も凄く真剣にそういう準備をやっていた。1本1本大事に扱ってたんだなと思います。

当時のBOWシリーズもATGの写真もそうだけど、先ずデータからでは無いってこと。

もちろんデータもある意味必要なんだけど、データから入っていくって事はなかったですね。先ずは感覚というかインスピレーションとかがあって、今も基本的にデータとかは大事だけど、データから入っちゃうより感覚から拾い出したものをデータに結びつける方法を取らないと。だからそういう風に自分を変えていかないと。

──そうですね。なるほど。

色んなお仕事の中で僕も好きな映画沢山あるんですけど、BOWシリーズ。

あのBOWシリーズの作品は皆素晴らしいんですが、あのBOWのロゴもデザインなさっているんですね。

はい。

──あれは、船の先端でしたっけ?

船の舳先。

──舳先をイメージしてデザインなさっているんですね。

バウ(BOW)っていうのは、Best of World Cinemaですね?

そう。

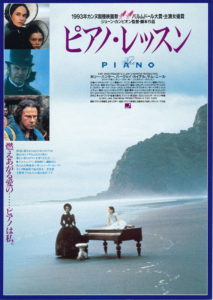

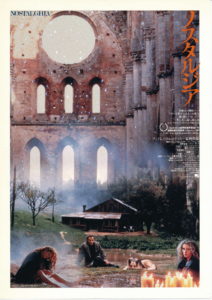

──BOWシリーズは沢山名作があって、僕も色んな映画を勉強しに行きましたけど、ポスタービジュアルとして印象に残っているのは、僕だったら『ベルリン天使の詩』ですね。もちろん後年は『ピアノ・レッスン』も素晴らしい。数々のタルコフスキー作品とか沢山あるんですけど、印象に残っているのは?

ポスターの観点から云うと、やはりタルコフスキーの『ノスタルジア』が僕としては興味があったんです。

あれは一つの写真でも成り立つんだけど、もの凄いモンタージュでしょ?

もちろんフィルム合成もできるんだけど、今はもう問題なく出来るんだけど、当時は1個1個フィルムでやってましたね。5つか6つを同じ画面の中に。流れている時間を凝縮すると、最後の伽藍の中にひとつ。これはテーマとも繋がるんだけどポスターの中に閉じ込めたいと、そうする事で画の中に人とか水とか火とか、彼のモチーフ全部を入れたかった。そこに雪が降る。なんでもない時に雪が降る、段々時間が経つと雪が降ってくる、でもね、雪が出てこないの、どうしても。(フィルムでは)だから仕様がないから代々木公園で雪を撮ったの。(笑)

──(笑)それを使った。

2月頃だったかな、夜中にカメラマン呼んで。そういう点では面白かったですね。

──タルコフスキーは日本のポスターを見てビックリしたんじゃないですか?

そうですね。タルコフスキーさん早く亡くなられちゃったからね。

──まぁね。

タルコフスキーはね、日本海映画でずいぶん輸入してる。

それで8本しか映画作ってないだけど、その内6本をやってるかな。

『僕の村は戦場だった』『惑星ソラリス』『ローラーとバイオリン』の3本はやっていない。それ以外は全部。タルコフスキーはやっぱり好きですね。

──なるほどね。タルコフスキーの映画って観てるだけでイマジネーションを刺激しますもんね。

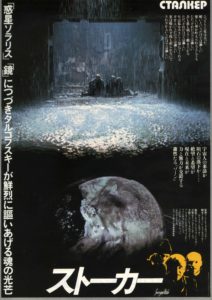

それと面白かったのは、『ストーカー』。あれを最初に市ヶ谷(保税の試写室)で見た時に、もちろんロシア語で分からないから、話を聞いているだけでスタートしたんだけれど、ポスターに使った雨のシーンで3人の男がしゃがんで喋ってるところがあるんだけど、それが画面で見た時に黒澤明の『羅生門』の雨の大門のシーンと凄く似てる。タルコフスキーがそれを意識して撮ったかは判らないけれど、これは面白いって。それでその時にもう決めちゃったんですよ、でもそのスチールが無くて、フィルムからカットして入れたんです。あと3人のストーカーたちの顔と。

──そうか、あれは抜き焼きですね。

あれは映画から抜いたんです。昔はよくコマ撮りって言って、

──やりましたよね。

李さんも色々やりましたでしょ?

でもね、ソビエトのフィルムを扱うのは凄く怖いの。何か荒くてね。またフィルムだからね。

──怖いんですよね。固くなっちゃうんですよ。特に東欧とかソビエトのフィルムは固くなっちゃってて、割れちゃうんです。縦割れしちゃうと最悪なんですよね。

あと崩しちゃうとエライことになっちゃう。

──大変なことになりますよ保険もないし。

あれをビューアーで見て1個1個選ぶんです。それはもの凄くて針に糸を通すようにして作業してました。

映画はラストシーンから始まる

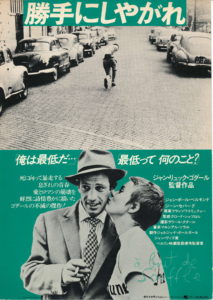

──デザイン的にも凄いなって思ったのは、ゴダールの『気狂いピエロ』と『勝手にしやがれ』この2本は衝撃的なデザインだったし、映画も凄かったけど、特に『気狂いピエロ』は僕、映画見る前にあのビジュアル見たんですが、この男、何者なんだろう、と思ってみたらあれラストシーンなんですよね。

『勝手にしやがれ』もそうですね。実際には日本では2回目の公開なんですよ。その前に新日本かヘラルドが1回買い付けてやって、その時はどんなポスターだったか覚えてないんだけど、ラストシーンにしようと思ったのは、柴田さんと話してると柴田さんが場面集を持ってて、それを見ても決まらなくて何かの文献を読んでる時にトリュフォーが書いたシナリオがあった。あれ脚本はトリュフォーなんだよね、彼が書いたシナリオをゴダールが映画作りながら変えちゃったんだよね。

──あ、それどこかで読みました。

それでね、彼はラストシーンを変えちゃったの。

──あ、それで喧嘩になったって話聞きましたね。

じゃあ、このラストシーンがそうなんだから、これで行こうと。

でね、映画はラストシーンからはじまる、という文句があるじゃないですか。『第三の男』じゃないけど。じゃあラストシーンをメインにしようと、二人の寄りね。あれはコマがあったんですよ、ベルモンドが倒れる寸前の幾つかショットが。それで柴田さんと話して、これはカッコイイなってなって。

──話に及んだんで、柴田さんってもの凄いアイデアマン、ていうか、見識も高くてフランス語もあんなに出来る人いなかったし、だから柴田駿ってビックリする才能だった訳ですけどね。あの人は映画宣伝においても意見を出すの?

全部一人でする人だった。買い付けでしょ、宣伝からパブリシティからデザインの一つの方向性まで。絵は描かないし直接レイアウトはしないけど。

──コピーも書くんですか?

コピーは殆どね。ポスターから新聞広告まで全部柴田さんが作ってた。チラシの後ろの文面とか、ポスターのキャッチフレーズは全部柴田さん。

──すごいな。スーパ−マンですね。

スーパーマンです。その上に感性が凄いでしょ。バイオリンも学生時代に弾いてたんですって。

──そうなんですか?

だから音楽には強いでしょ、それで言語も強いし、あと映画もよく知ってるでしょ、だからちょっと立ち入る隙がない。どこか抜けてるとこもあるんだけどね。(笑)だけど付き合うのが大変な人だった。

──ですよね。僕も会うといつも怒られたんです。(笑)

怒るっていうかね、

──何か教わるっていうか。

そうね、遠回しに言うの。ストレートに言わないの。

こういうことは、こうなんだってね。

こういう事があると、どうなるかな、て。話したりしてね。(笑)

──まあ良く怒られましたけど。

でも本当スーパーマンだと思いましたね。

だから2人で殆どやってましたね。誰も関わってこない。川喜多和子さんにも怒るんですよ、君は黙ってろって。(笑)そういう人でした。

お仲間も気心知れた人たちでしたね、大島渚さんとか読売新聞の河原畑さんとか蓮實重彦さんとか、野上さんとか、しょっちゅうそういう人たちといましたね。そうして映画の質をね、昔は淀川さんとかもいたしね。

──当時そういった映画の、何ていうのかな、僕なんかは羨ましいですけど映画を介して色んなインテリたちが集まって色んな談義をして、色んな議論をしていって日本の映画文化を導いたというか。

映画のひとつの素敵なブームみたいな。作品も面白くていい映画も多かったけど、伝えていた取り扱う人たちが面白くて、その人たちが話し合って盛り上げて行ったあの時代があったから今があるのだと思います。

【小笠原正勝(おがさわら まさかつ)さんプロフィール】

1942年東京都生まれ。

武蔵野美術短期大学商業デザイン科を卒業後、東宝アートビューロー(現在のTOHOマーケティング)で演劇ポスターや映画広告のデザインを担当。1976年独立後、ATGの映画ポスターを制作し岩波シネマのエキプ・ド・シネマや、フランス映画社のBOWシリーズのアートワークのほか、歌舞伎をはじめとする演劇ポスターも数多く制作。

現在、映画と映画館の本「ジャックと豆の木」(シネマ・ジャック&ベティ発行)の企画・責任編集も務める。

映画と演劇ポスターデザインワーク50年

知られざる仕事師の全仕事

ポスターとは、映画・演劇を1枚の紙に表現した、いわば「紙の劇場」

ミニシアターブームに大きな役割を果たしたフランス映画社のバウシリーズをはじめ、映画好きならば一度は目にしたことのあるポスターデザインの第一人者、小笠原正勝さんの全仕事を紹介。洋画邦画の錚々たる映画監督の作品など手掛けたポスター約500点にまつわるエピソードを収録し、映画の近現代史を一気に駆け巡る!

ご購入はこちらから